Константин (настоящее имя Кирилл) Михайлович Симонов родился 28 ноября 1915 года в Санкт-Петербурге. Его отец Михаил Симонов был полковником Генерального штаба в царской армии и пропал без вести в годы гражданской войны. Отца заменил Симонову отчим — кадровый военный Александр Иванишев. Детство мальчика прошло в военных гарнизонах. Кирилл Симонов учился в Рязани, окончил семилетку в Саратове, куда перевели отчима, затем продолжил образование в фабрично-заводском училище (ФЗУ). В 1931 году семья переехала в Москву, где Симонов работал токарем на авиационном заводе. В эти же годы он начал писать стихи. Первые его произведения появились в печати в 1934 году, и в том же году он поступил в Литературный институт имени А.М. Горького, который окончил в 1938 году.

В конце 1930-х годов Симонов опубликовал свои поэмы «Победитель», «Павел Черный», «Ледовое побоище», «Суворов».

В 1938 году Симонов был назначен редактором «Литературной газеты» и был принят в Союз писателей СССР. В 1939 году был направлен в качестве военного корреспондента газеты «Героическая красноармейская» на Халхин-Гол в Монголию. Незадолго до отъезда он поменял свое имя и вместо изначального Кирилл взял псевдоним Константин Симонов (ему трудно было произнести собственное имя, так как он не выговаривал букву «р»).

В 1940 году Симонов написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра имени Ленинского комсомола, в 1941 году появилась вторая пьеса – «Парень из нашего города».

С началом Великой Отечественной войны Симонов был призван в действующую армию на Западный фронт: был собственным корреспондентом газет «Красная Звезда», «Правда», «Комсомольская правда», «Боевое знамя». Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». Симонов стал одним из лучших военных журналистов страны, пройдя всю войну от Черного до Баренцева моря. Он побывал на всех фронтах, был в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, Германии; ходил на подводной лодке в румынский тыл; с разведчиками – в норвежские фьорды; на Арабатской стрелке – в атаку с пехотой и закончил войну в Берлине; был свидетелем последних боев за Берлин, а затем присутствовал при подписании акта капитуляции гитлеровской Германии.

Известность поэту принесло стихотворение «Жди меня», опубликованное в газете «Правда» в январе 1942 года. В годы войны его лирика («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Убей его!» («Если дорог тебе твой дом») и др.) приобрела большую популярность.

За военные годы Константином Симоновым были изданы две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война», пять сборников очерков и рассказов, повесть «Дни и ночи», пьесы «Русские люди», «Так и будет», «Под каштанами Праги», дневники, которые впоследствии составили два тома его собрания сочинений.

Война стала и до конца жизни оставалась главной темой Симонова — поэта, писателя, драматурга.

В 1952 году был опубликован первый роман Константина Симонова «Товарищи по оружию», в 1959 году – роман-трилогия «Живые и мертвые, с 1963 по 1964 год он писал роман «Солдатами не рождаются», продолжение которого «Последнее лето», было написано с 1970 по 1971 год; цикл повестей «Из записок Лопатина» (1957-1978 гг.).

Большую документальную ценность имеют мемуары Симонова «Дневники военных лет» и последняя его книга — «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине» (1979).

Константин Симонов неоднократно возглавлял различные советские газеты и журналы: в 1944-1946 годах – журнал «Знамя», в 1946 году – газету «Красная Звезда», в 1946-1950 годах и в 1954-1958 годах – журнал «Новый мир», в 1950-1954 годах – «Литературную газету».

С 1942 года Симонов работал в кино как автор сценариев. Он был сценаристом фильмов «Парень из нашего города» (1942), «Во имя Родины» (1943), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943-1944), «Русский вопрос» (1948), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960), «Живые и мертвые» (1964), «Возмездие» (1969), «Случай с Полыниным» (1971), «Двадцать дней без войны» (1976).

Помимо творчества Константин Симонов занимался общественной и политической деятельностью. В 1974 году Константин Симонов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он был лауреатом шести Государственных (Сталинских) премий СССР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950) и Ленинской премии (1974). 28 августа 1979 года Константин Симонов скончался в Москве. Зная о том, что обречен – у него был рак, писатель оставил завещание, в котором просил развеять его прах на поле в Буйниче под Могилевом, где он когда-то воевал. На десятый день после смерти Симонова его последняя воля была выполнена.

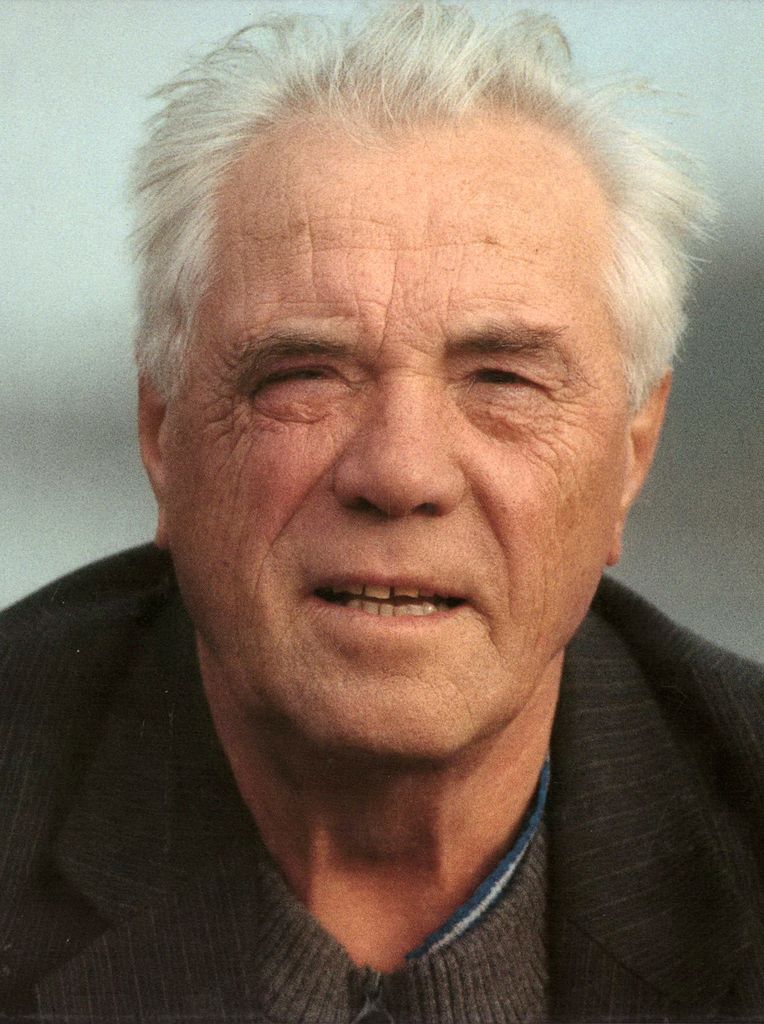

Виктор Петрович Астафьев родился в селе Овсянка под Красноярском. В 1930 году его прадед, Яков Максимович – деревенский мельник и дед, Павел Яковлевич, были раскулачены. В 1931 году последовал арест деда и отца, Петра Павловича, за «создание контрреволюционной вооруженной организации в Овсянке», их приговорили к пяти годам лишения свободы. Деду заменят пять лет тюрьмы ссылкой в Игарку, куда ранее была выслана его семья, а отца посылают в лагерь на строительство Беломоро-Балтийского канала.

В 1931 году семью постигла еще одна трагедия – в Енисее утонула мать – Лидия Ильинична, урожденная Потылицына. Со смертью матери началось беспросветное сиротство мальчика. Семилетнего Витю берут на воспитание бабушка Екатерина Петровна и дедушка Илья Евграфович Потылицыны.

В 1932 году Витя пошел в первый класс Овсянской школы 1-й ступени. В 1934 году обучение пришлось прервать, т.к. вернувшийся из заключения отец женился вновь и забрал сына в новую семью. Пережив трудную зиму на таежном лесоучастке Сосновка, Астафьевы летом 1935 года отправились в Заполярье на заработки. В Игарке Витя окончил начальную школу, а вот осенью 1936 года, когда надо было учиться в пятом классе, с ним случилась беда: ненужный мачехе, отношения с которой так и не сложились, и отцу, он остался один. Учился кое-как, жил, где попало, и до марта 1937 года беспризорничал, пока не был определен в детский дом. Осенью 1937 года Витя снова идет в пятый класс. Отец с мачехой разыскали его, забрали домой в станок Карасино, где Петр Павлович работал десятником на дровозаготовительном участке.

В 1939 году Витя снова оказался в игарском детдоме и снова – третий год – в пятом классе. Директор детского дома Василий Иванович Соколов и учитель литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский заметили живой огонек в душе беспокойного и впечатлительного подростка, всячески поощряли его увлечение чтением книг, прививали вкус к самостоятельному творчеству. На одном из уроков Витя Астафьев написал сочинение под названием «Жив!», которое было помещено в школьном рукописном журнале и много лет спустя послужило основой рассказа «Васюткино озеро».

В конце лета 1941 года Астафьев выехал из Игарки и подал документы во вновь открытое железнодорожное училище на станции Енисей. В июне 1942 года, получив специальность «составитель поездов», Виктор Астафьев был направлен на станцию Базаиха, где проработал четыре месяца и в октябре добровольцем ушел на фронт. Сначала попал в запасный полк под Новосибирск, а весной 1943 года - на передовую. Войну прошел рядовым бойцом (шофер, артразведчик, связист) в составе 92-й артиллерийской бригады. Воевал на Брянском, Воронежском, Степном, 1-м Украинском фронтах. Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Польши», «За победу над Германией». Три раза был ранен, дважды – тяжело. После госпиталя, весной 1945 года, его комиссовали и направили в нестроевую часть, где молодой солдат познакомился и женился на Марии Семеновне Корякиной, тоже военнослужащей.

Осенью 1945 года Виктор Астафьев демобилизовался и приехал вместе с женой на Урал, в ее родной город Чусовой. Трудился на тяжелых работах, учился в школе рабочей молодежи.

В феврале 1951 года он написал свой первый рассказ «Гражданский человек», после публикации которого автора пригласили в газету «Чусовской рабочий» на должность литературного сотрудника, в апреле 1955 года – спецкором областного радио. В 1953 году вышла первая книга рассказов «До будущей весны», затем четыре сборника для детей, в 1958-м году – роман «Тают снега»; произведения молодого писателя много печатают в периодических изданиях и коллективных сборниках. В 1958 году Виктора Астафьева принимают в Союз писателей, в 1959-м направляют на двухгодичные Высшие литературные курсы в Москву. Он становится профессиональным литератором, известность и слава которого растут с каждой новой книгой. В 1962 году писатель переезжает в Пермь, в феврале 1969 года - в Вологду, в 1980 году возвращается в родные края, в Красноярск.

За пятьдесят лет литературной деятельности В.П. Астафьевым создано: 3 романа («Тают снега», «Печальный детектив», «Прокляты и убиты»); повествование в рассказах «Царь-рыба»; 10 повестей («Перевал», «Стародуб», «Звездопад», «Последний поклон» и др.); цикл из 293 лирико-философских миниатюр «Затеси»; 70 рассказов; 2 пьесы; 2 киносценария; большое количество публицистических очерков и статей о литературе.

Виктор Астафьев хорошо известен зарубежному читателю. Его произведения переведены и изданы во многих странах мира - в 28 странах на 22 иностранных языках.

По произведениям Виктора Астафьева сняты кинофильмы «Сюда не залетали чайки», «Звездопад», «Таежная повесть», «Ненаглядный мой», «Дважды рожденный».

Вклад писателя в отечественную литературу и его общественная деятельность были высоко оценены. В 1975 году за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» В.П. Астафьев удостоен Государственной премии РСФСР им. М. Горького. В 1978 году за повествование в рассказах «Царь-рыба» ему присуждена Государственная премия СССР. В 1996 году за роман «Прокляты и убиты» присуждена Государственная премия России и т.д.

В 1989 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Виктор Петрович скончался 29 ноября 2001 года, похоронен в Овсянке.

Геннадий Степанович Лопаткин родился 28 января 1936 года в поселке Ново-Уральский Иртышского района Омской области. В 1958 году он окончил Омский сельскохозяйственный институт (получил специальности «зоотехник-селекционер» и «агроном-полевод») и был направлен на работу в Красноярский научно - исследовательский институт сельского хозяйства на станцию Солянка Рыбинского района. В 1959 году он переехал в Ачинск. Здесь работал старшим зоотехником по селекции и племенному делу в колхозах и совхозах Ачинского района и селекционером на Ачинской райсельхозинспекции. Одновременно активно сотрудничал в городской и краевой прессе. С 1963 года Геннадий Степанович перешел на учительскую работу, окончил Красноярский педагогический институт по специальности «учитель биологии». Геннадий Степанович работал директором ШРМ № 1 г. Ачинска, учителем и замдиректора Ачинской СОШ № 3. Он был отличником просвещения, ветераном труда, уважаемым общественным деятелем, историком-краеведом, писателем. В 2006 году Г.С. Лопаткину было присвоено звание «Почетный гражданин города Ачинска» за большой вклад в сферу образования города, успешную педагогическую деятельность и патриотическое воспитание молодого поколения.

С 1960 года Геннадий Степанович занимался краеведением. По воспоминаниям самого Г.С. Лопаткина, к увлечению краеведением его подтолкнуло знакомство с Г.А. Авраменко, научным сотрудником Ачинского краеведческого музея, первооткрывателем Ачинской палеолитической стоянки. В 1996 году Г.С. Лопаткин стал инициаторам и одним из организаторов Ачинского общества «Краевед». Результатом его писательского труда стал выход книг: «Сказание о землях Ачинских», «Летопись града Ачинска», «Ачинск спортивный», «Хроника военного лихолетья Ачинска» и др. Все книги получили высокую оценку краеведов и стали популярны у читателей. Скончался Геннадий Степанович Лопаткин в 2013 году.

Лопаткина Людмила Константиновна родилась 27 сентября 1933 года. С 1960 года работала в районной и городской газетах города Ачинска.

15 лет Людмила Константиновна была редактором многотиражной газеты «На стройке Сибири». Небольшая редакция во главе с ней сумела остановить строительство гравийно-сортировочного завода, тем самым спасла от уничтожения реку Чулым. Публиковала в местной прессе свои стихи и рассказы. Она - автор детектива «Таинственный талисман», научно-фантастической повести «Ай из семьи Белого песца» (2000), фантастической повести «Выбор богов» (2005), сборника стихов «От сердца к сердцу» (2000). На ее стихи написаны романсы и песни, некоторые вошли в «Антологию красноярской песни за 175 лет». Книга «Сказание о землях Ачинских» написана совместно с мужем, Лопаткиным Геннадием Степановичем. Людмила Константиновна Лопаткина стояла у истоков создания литературного клуба «Поиск». Именно она, будучи корреспондентом газеты «Ленинский путь» (ныне «Ачинская газета»), предложила талантливым людям встречаться и творить вместе, известные и начинающие в городе поэты нашли творческую площадку, где он делились своими новыми произведениями. Скончалась Людмила Константиновна 24 июля 2005 года.

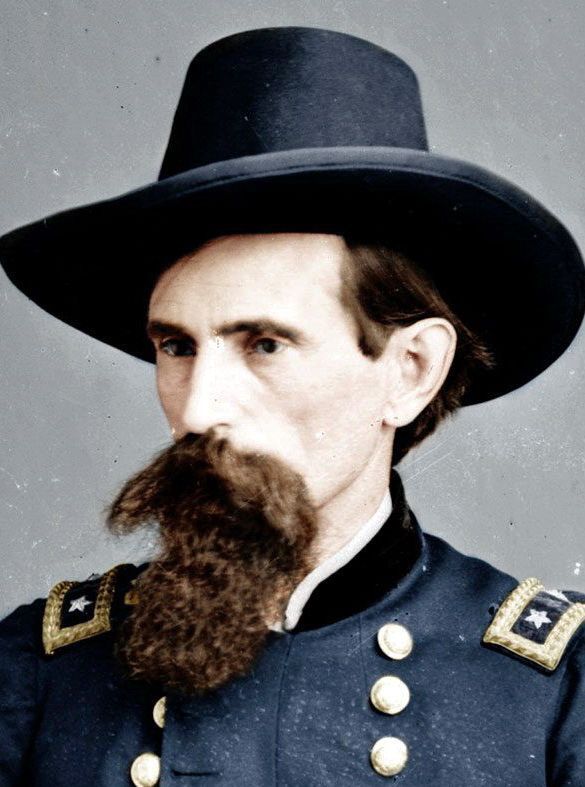

Льюис Уоллес родился 10 апреля 1827 года в Бруквилле (штат Индиана) в семье известных политических деятелей Среднего Запада. Его дед по материнской линии был первым конгрессменом от штата Индиана, мать — активисткой движения борьбы за права женщин. Отец Уоллеса, юрист, оставив преподавание в военной академии, вернулся в родной штат и занялся политикой. В начале 30-х годов XIX века семья Уоллесов жила в небольшом городке Ковингтон. Здесь, вблизи границы между Индианой и Иллинойсом, индейцы начали войну с белыми поселенцами. Отец Уоллеса, получивший прозвище «Полковник», обучал силы местной самообороны. Когда началась американо-мексиканская война 1846—1848 годов, Уоллес, поступил лейтенантом на службу в роту Первого пехотного полка, сформированного из добровольцев штата Индиана. Позже Уоллес изучал право в Индианаполисе и в 1849 году был принят в адвокатуру штата. В 1852 году он женился на поэтессе Сьюзан Арнольд Элстон и поселился в ее имении Крофордсвилл в Индиане. В 1856 году Уоллес был избран в сенат своего штата и оставался сенатором в течение следующих пяти лет.

С началом гражданской войны между Севером и Югом Уоллес вернулся на военную службу в качестве полковника Одиннадцатой добровольческой армии. После первой битвы гражданской войны в 1861 году, где он командовал боевыми отрядами, Уоллес получает звание бригадного генерала, а в следующем году — звание генерал-майора. Об этой войне Уоллесом были написаны воспоминания, опубликованные только в 1998 году. После войны Уоллес участвовал в работе военной комиссии по расследованию убийства президента Авраама Линкольна. В 1866 году он вернулся в Мехико для командования армией Бенито Хуареса Гарсиа, первого мексиканского президента с индейскими корнями и национального героя, боровшегося со ставленником французского императора Наполеона III.

В 1873 году Уоллес опубликовал свой первый роман «The Fair God» («Справедливый Бог») — тщательно продуманное повествование о завоевании империи ацтеков Эрнаном Кортесом.

В 1878 году президент США Хейс назначил Уоллеса, к тому времени уже хорошо известного военного деятеля и видного республиканца, окружным губернатором штата Нью-Мехико. Живя в Санта-Фэ, Уоллес закончил работу над романом «Бен-Гур» (1880), широким эпическим повествованием о начальной поре христианства.

В 1881 году Уоллес был назначен послом США в Турции. Во время четырехлетнего пребывания в Константинополе Уоллес был принят при дворе Оттоманской империи — едва ли не уникальный факт в ее истории — и сблизился с султаном Абдулгамидом II.

Вернувшись в 1885 году в свое имение Крофордсвилл, Уоллес участвовал в политической жизни штата, разъезжая с лекциями по всей Америке. После «Бен-Гура» Уоллес продолжал сочинять исторические книги, но они не получили и сотой доли успеха, доставшегося его лучшему роману. Последние годы жизни здоровье Уоллеса стало ухудшаться, и 15 февраля 1905 года он скончался.

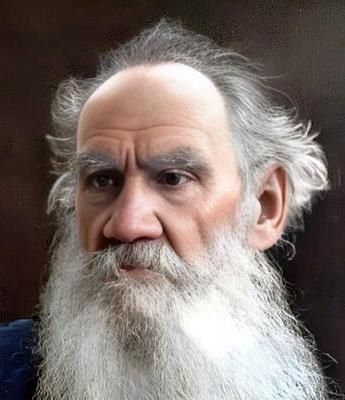

Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в усадьбе Ясная

Тульской губернии. Он был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Толстой рано осиротел, мать умерла, когда ему не исполнилось еще двух лет, а в девять лет он лишился и отца. Опекуном пятерых детей Толстых стала тетя — Александра Остен-Сакен. Два старших ребенка переехали к тете в Москву , а младшие остались в Ясной Поляне. Именно с семейной усадьбой связаны самые важные и дорогие воспоминания раннего детства Льва Толстого. В 1841 году Александра Остен-Сакен умерла, и Толстые перебрались к тете Пелагее Юшковой в Казань. Через три года после переезда Лев Толстой решил поступить в престижный Императорский Казанский университет.

В апреле 1847 года студенческая жизнь Льва Толстого завершилась. Он унаследовал свою часть владений, включая любимую Ясную Поляну, и немедленно отправился домой, так и не получив высшего образования. В родовом имении Толстой попытался наладить быт, составил свой план образования: изучать языки, историю, медицину, математику, географию, юриспруденцию, сельское хозяйство, естественные науки. Однако вскоре пришел к выводу, что легче строить планы, чем их осуществлять. Случай представился в апреле 1851 года: в Ясную Поляну приехал старший брат Николай. В то время он служил на Кавказе, где шла война, и Лев Толстой отправился вместе с братом на Кавказ. Там он прослужил почти два с половиной года. Именно на Кавказе родилась повесть «Детство».

В июле 1852 года Толстой отправил рукопись повести в журнал «Современник». Редактору Н.А. Некрасову понравилось произведение нового автора, и вскоре «Детство» напечатали в журнале. В 1854 году в журнале «Современник» была опубликована вторая повесть Л.Н. Толстого «Отрочество». В конце 1854 года Лев Толстой служил в Севастополе — эпицентре военных действий. Находясь в самой гуще событий, он создал «Севастопольские рассказы», имевшие большой читательский успех.

В 1855 году Толстой уходит с военной службы и окончательно решает заниматься литературой. В Петербурге Толстой входит в литературный кружок журнала «Современник». В этот период он написал рассказ «Метель», повесть «Два гусара», закончил повесть «Юность». Однако через некоторое время его отношения с писателями из кружка испортились, и в 1857 году Толстой возвращается в Ясную Поляну. В родной усадьбе он продолжил работать над повестью «Казаки», написал рассказ «Три смерти» и роман «Семейное счастье».

В 1859 году Толстой основал в Ясной Поляне и близлежащих деревнях школы для крестьянских детей. Толстой хотел создать свою систему образования: он упразднил все правила и дисциплины и отменил педагогические программы. В 1862 году писатель начал издавать педагогический журнал «Ясная Поляна» с рассказами для чтения. Позднее он издал «Азбуку» и «Новую азбуку» — с собственными рассказами и авторскими переложениями сказок и басен.

В 1862 году Лев Николаевич женился на 18-летней Софье Берс. Софья стала секретарем, переписчицей и неофициальным редактором Льва Толстого. С ней писатель прожил 48 лет, за время брака у них родилось 13 детей. В этот период Лев Толстой начал писать роман «Война и мир» — масштабный эпос. В 1869 году Толстой завершил «Войну и мир», книга имела огромный успех.

К началу 1870-х годов Толстого считали одним из величайших русских писателей. В это время он стал работать над романом «Анна Каренина», произведение, ставшее для него очень личным.

В начале 1880-х годов, на вершине успеха, Лев Толстой отрекся от своего литературного прошлого и от идеала семейной жизни — для него начался период духовного и нравственного поиска. Толстой писал философские трактаты, в которых рассуждал о жизни, искусстве и религии. Среди них — «Исповедь», «Так что же нам делать?», «О голоде», «Что такое искусство?», «В чем моя вера?», «Царство Божие внутри вас…». Под влиянием идей Льва Толстого в России возникло целое религиозно-этическое течение — толстовство. Кроме трактатов, Толстой писал и художественные произведения: повести «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи - Мурад», пьесу «Живой труп». В 1899 году Толстой написал роман «Воскресение». В этом произведении писатель критиковал судебную систему, армию, правительство. Презрение, с которым Толстой описывал институт церкви в романе «Воскресение», вызвало ответную реакцию. В 1901 году в журнале «Церковные ведомости» Святейший Синод опубликовал постановление об отлучении Льва Толстого от церкви. Это решение лишь усилило популярность Толстого и привлекло внимание публики к идеалам и убеждениям писателя. В этот период семейные отношения Толстых оказались в глубоком кризисе. Самого Толстого тяготил быт помещика и семьянина. Он стремился привести свою жизнь в соответствие со своими убеждениями и в начале ноября 1910 года тайно покинул яснополянскую усадьбу. Дорога оказалась непосильной для пожилого человека: в пути он тяжело заболел и был вынужден остановиться в доме смотрителя железнодорожной станции Астапово. Здесь писатель провел последние дни своей жизни. Умер Лев Николаевич Толстой 20 ноября 1910 года. Похоронили писателя в Ясной Поляне.

Страница 2 из 10